予防接種健康被害救済制度

目次

- 救済給付について

- 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

- 給付の流れ

- 給付の種類

- 必要書類

- 注意事項

1 救済給付について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。

したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。(臨時接種・定期接種が対象)

任意接種による健康被害救済制度については、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))をご確認ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/<外部リンク>

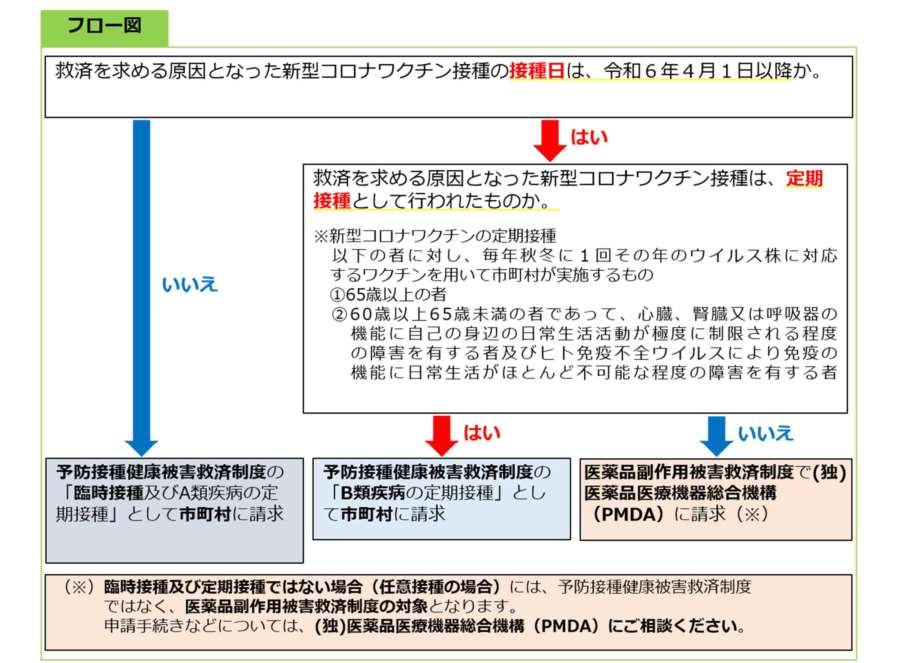

コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までは「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。

「接種日」や「定期接種の対象か否か」により制度が異なりますので、以下をご確認ください。

2 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

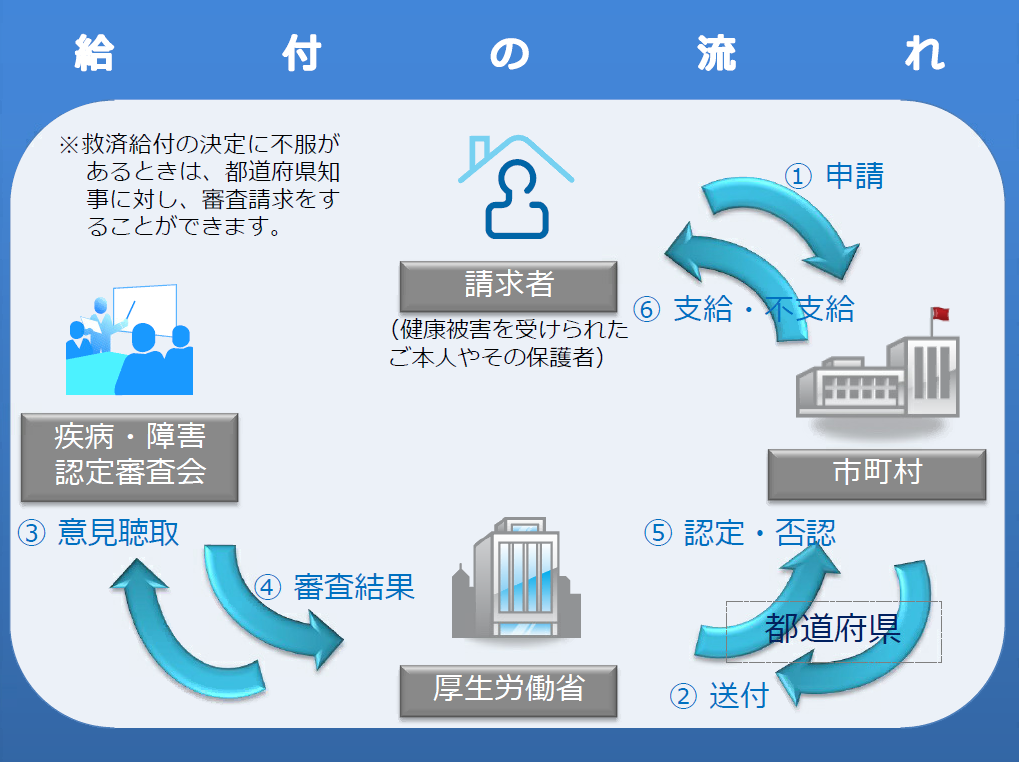

3 給付の流れ

- 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて玉野市に請求をします。

- やむを得ない事情があり、住民票所在地(玉野市)以外で接種を受けた場合も、接種時の住民票所在地(玉野市)に請求をします。

- 玉野市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。

- 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて玉野市に通知をします。

- その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

4 給付の種類

| 給付の種類 | 内容 | A類疾病の定期接種 ・臨時接種 |

B類疾病の定期接種 |

|---|---|---|---|

| 医療費及び医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 〇 | 〇 ※入院相当に限る |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | 〇 | ー |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 | 〇 | 〇 |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 〇 | ー |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した場合にその遺族に支給。 | 〇 | 〇 |

※B類疾病の定期接種には請求期限があります。

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

※新型コロナウイルスワクチンは、令和5年度までは臨時接種に該当し、令和6年度以降はB類疾病の定期接種となります。

※任意接種は本制度の対象となりません。(医薬品副作用健康被害救済制度の対象)

5 必要書類(医療費・医療手当)

予防接種健康被害救済給付制度の申請には、必要書類を揃えて窓口にご提出いただく必要があります。

医療費・医療手当の必要書類は次のとおりとなっています。

※ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。

- 請求書(厚生労働省ホームページ<外部リンク>)

- 受診証明書(医療機関又は薬局で作成してもらってください)

- 領収書(医療費を自己負担した金額が分かるもの)

- 予防接種済証(注射済のシールが貼ってある接種券)

- 診療録等(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は、診療録の写し)

その他の申請の場合は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。

6 注意事項

- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。

(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。) - 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

- 申請を検討されている方は、以下問い合わせ先まで、事前にご相談ください。